飲食店の資金繰りが悪化したらどうする?資金ショートする前にしておきたい対策とは

飲食店の資金繰りが悪化したら、どうすればよいのでしょうか?資金繰りが悪化する原因はさまざまであるため、状況に応じた対応が必要です。今回は、飲食店向けに資金繰りが悪化する原因とその対策をご紹介。資金ショートする前に活用したい融資や、対応方法など役立つ情報も解説しますので、資金繰りについて知り、飲食店経営を成功させましょう。

飲食店の資金繰りが悪化する5つの原因

資金繰りとは、収入と支出を把握して資金の流れを管理することです。飲食店はもちろん、どのような店であっても、経営する際は資金の流れを把握する必要があります。資金とは、現金や普通預金など、経営に必要な支払いにすぐに使えるものです。

飲食店を経営するにあたり、資金繰りが必要な場面は多々あります。資金の流れを把握できていないと、経営が悪化してしまうケースも少なくありません。飲食店経営において、資金繰りが悪化する主な原因には次のようなものがあります。

| 【飲食店の資金繰りが悪化する主な原因】 ・売上の減少・見込みの甘さ ・入金と出金時期のタイムラグ ・キャッシュフローの把握不足 ・コストのかけすぎ ・事業拡大の失敗 |

資金不足により必要な支払いが困難な状態である「資金ショート」に陥ると、飲食店の経営が危機的になり、最悪倒産につながることもあります。飲食店の存続や成長のためには、常に入金や仕入れ、経費の支払いなど資金の管理を徹底して行うことが非常に重要です。飲食店の資金繰りが悪化する原因を、具体的にご紹介します。

売上の減少・見込みの甘さ

売上の予測の甘さは、飲食店の資金繰り悪化の原因としてよくある事例です。オープンしたばかりの時期は、目新しさから集客できていても、徐々に客足が落ちて継続的な利益の確保が難しくなることは珍しくありません。

また、とくに理由が見つからず、単純に売上が減少した場合は、改善策を打ちにくいため資金繰りが悪化しやすい傾向にあります。飲食店はトレンドや社会情勢に左右されやすい業界。常に世間のニーズにアンテナを張って、求められるメニューを開発し、サービスに活かすことが大切です。

入金と出金時期のタイムラグ

キャッシュレス決済の増加により、入金と支払いのタイミングに時間差が生まれやすい点にも注意が必要です。クレジットカード払いなどを採用している場合、入金が1カ月先になってしまうことも。

経費を支払うタイミングが売上の入金よりも早いと、資金繰りにも影響が出てしまいます。実際に売上は出ていても、手元の資金が足りない状況に陥り、最悪の場合黒字倒産につながるケースもあるでしょう。

| 【参考】黒字倒産とは 売上があるにも関わらず、資金が不足して倒産に追い込まれること。 |

キャッシュフローの把握不足

キャッシュフローとは、お金の出入りの流れを指します。飲食店を経営する際は、資金面だけでなく、店舗の状態やスタッフの状況などさまざまな点を把握しなければなりません。

しかし、人手不足による忙しさから、お店を回すのに必死で帳簿の管理が不十分だと、突然多額の出費があるときに適切な対応ができなくなってしまいます。売上と支出の詳細を把握できていなければ、将来的に資金ショートも招きかねません。

コストのかけすぎ

Food(食材費)・人件費(Labor)の合計金額を「FLコスト」、ここに家賃(Rent)を加えたものを「FLRコスト」と呼びます。「FLRコスト」が適正でないと、飲食店の資金繰りが悪化する原因に。

「FLRコスト」は飲食店経営において大きな割合を占めるため、売上の中で適正値に収まっているか算出しましょう。収支を把握し、きちんとコントロールすることが重要です。

売上高に占めるFLRコストの比率をFLR比率といい、以下のように計算します。

| FLR比率(%)=(食材費+人件費+家賃)÷売上高×100 |

上記の計算式で算出するFLR比率の目標は、70%以下です。これを超えてしまうと、利益が出ない状況に陥る可能性があります。飲食店経営でかかる経費は、他にも水道光熱費・消耗品費・販促費・リース料などさまざま。かかる経費を計算して、FLR比率を70%以下に抑えられるように工夫しましょう。

事業拡大の失敗

飲食店の資金繰りが厳しくなる原因には、事業拡大の失敗も深く関係します。事業計画がままならない状態で、店舗を増やしたり移転したりしたものの、増収につながらなかったパターンです。

場合によっては、もともと順調だったお店も拡大した事業の印象に引きずられて、売上が落ち込んだり倒産したりする可能性もあります。事業拡大には多くの資金と、綿密な事業計画の立案が欠かせません。

飲食店経営は厳しい?主な原因から立て直す方法・最終的な解決策まで解説

飲食店の資金繰りを悪化させない方法

資金ショートに陥る原因を理解しただけでは、経営改善につながりません。飲食店の資金繰りを悪化させないために、適切な対策を行いましょう。ここでは知っておきたい6つの方法についてご紹介します。

キャッシュフローを正確に把握する

キャッシュフローの把握が不十分だと、売上が出ているのに資金がない「資金ショート」に陥る場合があります。入金と支払いの時期がずれることで資金ショートに陥り、最悪の場合「黒字倒産」につながるケースも。

毎日忙しく、繁盛しているように思えても、帳簿の管理を徹底して適切にキャッシュフローを把握することが大切です。入金と支払いのタイミングを正しく理解しておけば、避けるべきリスクを回避できるでしょう。

資金繰り表を作る

資金繰り表とは、資金の流れや過不足の状況、繰越金についてなど、いつ・どれくらいのお金が動くか明確に示した表です。資金繰り表を利用すれば、運転資金が不足する前に資金調達を検討できるなど、ゆとりを持った対応が可能に。安定した経営を目指せるでしょう。

クレジットカード決済の場合、現金化されるのが翌月になったり、手数料が差し引かれたりする場合があります。資金繰り表も、入金日や手数料に注意して記載してください。

とくに決まった書式はありませんが、見てすぐに資金の流れを把握できるものを作成するとよいでしょう。

入金を早め、支払いを遅くする

入金が遅く出金が早いと、資金繰りが悪化する原因に。しかし、事前に入金と支払いの日を把握しておけば、調整することもできます。入金は早め・支払いは遅めのタイミングに調整できれば、資金繰り悪化による倒産リスクを減らせるでしょう。

翌日入金や週ごとの入金ができる決済サービスを利用して、入金を早めるのも方法のひとつです。支払いについては、カード払いや月払いが可能かどうか打診してみるのもよいでしょう。従業員の給料の支払いには大きな金額が動くため、入金後のタイミングに日にちを調整するのもおすすめです。

| 入金 | ・翌日入金や週ごとの入金が可能な決済サービスを利用する |

| 支払い | ・カード払いや月払いに変更する ・従業員の給料の支払日を売上の入金後に設定する |

在庫の把握、見直しをする

使う食材などの在庫管理を徹底し、必要最低限の発注量であるか見直してみましょう。もちろん、欠品してメニューを提供できないと信頼を失ってしまいます。自店の客数や状況から、欠品しない適切な在庫を把握することが大事です。

また、食材のロスが出ないメニューを開発するなど、工夫して仕入れ費用を削減するのもよいでしょう。

固定費を削減する

毎月必要な固定費を見直し、カットできる部分は積極的に削減しましょう。リース契約の内容やライフラインの契約プランを見直すのもおすすめです。契約したときには必要だったものも、見直すと不要になっている可能性があります。

毎月支払っているものは削れないと思いがちです。毎月かかっている固定費をリストアップして、内容を再検討してみてください。

売上を伸ばす努力をする

日々の売上を伸ばして、より多くの利益を得られれば、資金繰りの悪化を食い止められます。売上を伸ばすために、主に次のような工夫が必要です。店舗の状況に合わせて、できることから売上アップを目指す対策を打ち出してみましょう。

| ・新規顧客・リピーターの獲得 ・店舗に合わせた集客方法の実施 ・サービス内容の見直し ・新規メニューの開発 など |

資金ショートする前に活用したい融資

資金ショートしてしまうと、飲食店経営を続けられません。資金ショートをする前に活用できる融資について知っておきましょう。

国の補助金や助成金

| 雇用調整助成金 (緊急雇用安定助成金) | 【概要】 経済的事情で事業活動を縮小した事業主に対し、雇用維持に関わる費用を支援する助成金。 【対象】 雇用維持のための休業、教育訓練、出向などにかかる費用 【上限額/補助率】 休業手当等:8,490円(1人)/負担額の3分の2(※1) 教育訓練実施時の加算:1,200円(1人1日) |

| 小規模事業者持続化補助金 (一般型) | 【概要】 小規模事業者が行う販路開拓等の取り組みにかかった経費の一部を支援する補助金 【対象】 店舗改装費、新商品開発費、販促チラシの作成費など 【上限額/補助率】 50万円/かかった費用の3分の2(※2) |

雇用調整助成金については、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、特例措置が設けられていましたが、令和5年3月31日で特例措置は終了しています。令和5年4月1日以降は助成額の算定方法も変更。令和5年4月1日以降の雇用調整助成金については、厚生労働省のホームページで詳しく確認してください。

また、小規模事業者持続化補助金は、改装費や開発費など、補助対象の幅が広いため、活用できるかどうか検討してみるとよいでしょう。

金融機関の融資を受ける

日本政策金融公庫や地方銀行、ネット銀行などの各金融機関では、飲食店の運転資金の融資を実施。日本政策金融公庫の制度融資を利用すれば、金利面でも保証料の面でも優遇されます。ただし、審査に必要な書類をそろえたり、面談で的確に答えられるよう準備したり、さまざまな対応が必要です。

銀行の場合は融資の金利が低く、状況によってはまとまった資金を調達できます。

資金ショートしたらどうする?飲食店の倒産を防ぐには

資金をショートさせないために、まずは資金調達を行いましょう。もちろん経費の削減、集客方法やサービスの見直しなど、営業においての対策もありますが、それ以外で大きい資金を調達できる方法をご紹介します。

ファクタリングを行う

ファクタリングとは、売掛金(売掛債権)をファクタリング会社に売却して、資金を調達する方法です。手数料を引いた売却金を得られ、売掛金の支払い期日より前に資金を調達できます。資金繰りの改善が見込めるでしょう。

ファクタリングは、借入ではないため負債が増えない点も大きなメリットです。しかし、手数料は10%〜20%程度と高く設定されています。

出資を募る

出資を募ることも資金ショート防止策として頭に入れておくとよいでしょう。

インターネットを通じて不特定多数の人から資金を募る「クラウドファンディング」は近年、資金調達の手段として注目されています。他にも資金援助してくれるスポンサーを探したり、縁故者から借入したりする方法も。

しかし出資する側は、出資する価値があるかシビアに判断します。説得力のあるプレゼンテーションが必要です。

飲食店の資金繰りが改善できないときは「居抜き売却」も検討を

さまざまな対策をしたにも関わらず、資金調達が難しいと判断した場合には、飲食店の閉店を考えるのもひとつの手です。ただ倒産を待つのではなく、前向きに行動していきましょう。

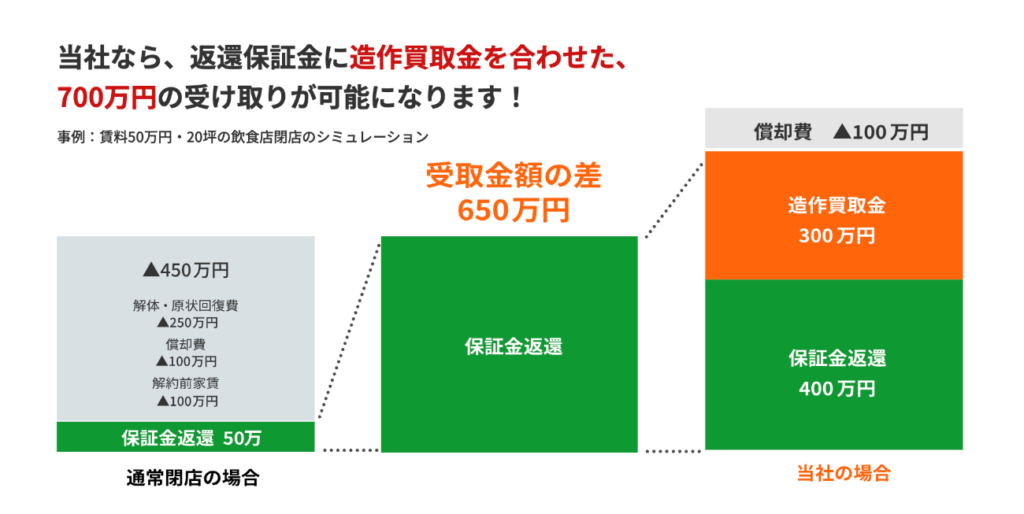

おすすめは「居抜き売却」。居抜き売却とは、「看板を変えれば明日からでも営業ができる」状態で売却することです。前の飲食店の設備や内装を残した状態で店舗を売却すると、以下のようなメリットが得られます。

| 【飲食店舗を居抜き売却するメリット】 ・閉店間際まで飲食店の営業を続けられる ・原状回復工事が不要で閉店費用を軽減できる ・造作譲渡により追加利益を得られる可能性もある |

飲食店を閉めることにはなるものの、内装や設備をそのまま売却する居抜き売却であれば、閉店間際まで営業が可能です。少しでも多くの収入を得ることができるでしょう。

また、居抜き売却では原状回復工事費用がかからないため、追加利益を得られる可能性もあります。ただし、居抜き売却をする際には煩雑な手続きや契約があるため、専門業者に依頼するのがおすすめです。

飲食店の居抜き売却の方法とは?店舗を売却するメリットや実際の流れを解説!

店舗買取り.comは居抜き売却の実績が豊富!

| 【店舗買取り.comがおすすめの理由】 ・業界初「売却手数料0円」で利用できる ・テナント貸主と直接交渉して負担を軽減できる ・オーナー様の希望に合わせた売却先を見つけてくれる |

「店舗買取り.com」は、飲食店の閉店・撤退にかかる負担を減らしたいオーナー様の強い味方です。飲食店舗の居抜き買取りの実績が豊富なうえ、売却手数料0円で利用が可能。「原状回復義務」「造作譲渡契約書の作成」などの閉店時に必要な申請や手続きを、テナント貸主と直接やりとりしながら交渉します。

出店希望者80,000人超えの「居抜き店舗.com」も運営しているため、まさに理想的な売却先を探してくれるでしょう。

居抜き売却は「店舗買取り.com」にご相談を!詳しくはこちら

資金をしっかり管理して、飲食店経営を成功させましょう!

飲食店の資金繰りが悪化すると、経営状況が悪くなったり、資金ショートを招いたりする可能性があります。資金ショートに陥らないよう、キャッシュフローの把握や固定費の見直しなどの実施が重要です。

たとえ黒字であっても、入金タイミングのずれによる黒字倒産もあります。自店の状況に合わせて、資金繰りを改善する対策を行いましょう。

もし、資金繰りの改善が見込めないときは、飲食店を閉店して居抜き売却を検討するのも一つの案です。「店舗買取り.com」は、飲食店経営者様のお悩みに寄り添い、飲食店舗の売却・撤退・閉店などを一貫してサポートします。業界初の「売却手数料0円」で利用できますので、コストを抑えて早期に店舗を売却したいオーナー様は、お気軽にご相談ください。

新着記事

飲食店の閉店理由とは?廃業率から知る飲食業界の現状と経営を改善する方法

- 店舗売却マニュアル

飲食店が活用できる助成金一覧!基礎知識や申請の流れも解説

- 店舗売却マニュアル

飲食店の原価率の平均はどのくらい?業態別ランキングや原価率を下げるコツを紹介!

- 店舗売却マニュアル

【計算つき】飲食店の利益率の目安は?低い場合の原因と対策について

- 店舗売却マニュアル

【居抜き売却の基礎知識】賢く閉店できるおすすめサービスとは?

- 店舗売却マニュアル

ランキング

飲食店「閉店のお知らせ」例文をご紹介!書くべき内容や告知方法も併せて解説

- 店舗売却マニュアル

飲食店業界の廃業率が高いのはなぜ?今後の経営見通しや廃業の流れついても解説

- 店舗売却マニュアル

QSCとは?飲食店経営者が押さえておきたい経営の基本や考え方を徹底調査!

- 店舗売却マニュアル

飲食店を店舗移転する際の5つの流れ!必要な費用や手続き・成功のポイントも解説

- 店舗売却マニュアル

飲食店の居抜き売却の方法とは?店舗を売却するメリットや実際の流れを解説!

- 店舗売却マニュアル

お問い合わせ

お問い合わせ