飲食店の閉店理由とは?廃業率から知る飲食業界の現状と経営を改善する方法

飲食店が閉店を余儀なくされる理由はさまざま。飲食業界は入れ替わりが激しく、経営が難しい業種のひとつです。経営者として正しい現状を把握し、適切な対策をとる必要があります。今回は、経営者向けに飲食店の閉店理由や廃業率、経営を改善する方法を解説。自店に合わせた適切な対応ができるよう、参考にしてください。

飲食店が閉店する5つの主な理由と

飲食店が閉店に陥る理由は、業績の悪化や慢性的な人手不足、経営者の年齢層などさまざまです。飲食店が閉店する代表的な理由を5つご紹介します。

業績が悪い

売上が伸びず、運転資金が不足して業績不振に陥ってしまうことは、飲食店の閉店理由としてとくに多くみられます。開店したばかりの頃は集客できていても、「新規顧客を獲得できていない」「リピーターが増えない」などの問題が続くと、業績は悪化。

業績が悪化した状態では、毎月の家賃や光熱費等の支払いが滞ってしまいます。その場しのぎで銀行からの借り入れなどを行うと、借金が増えてさらに悪循環に陥るでしょう。

また、帳簿上は利益が出ていて黒字でも、手元の資金が足りない「黒字倒産」により閉店する飲食店も多くあります。

人手不足で店が回らない

非正規雇用の人材が多いこともあり、人材の確保は飲食業界における大きな課題のひとつです。慢性的な人手不足により、従業員一人ひとりに十分な教育や研修を実施できていない飲食店も多くあります。

従業員の育成が不十分だと、サービスの質の低下につながってしまいます。労働環境が悪化し、一人あたりの業務負担が増えれば、サービスの質の改善は難しいでしょう。

また、家族経営の飲食店では、従業員が体調不良になると、欠員を簡単に補充することは困難です。代わりが見つからず、経営を続けることが難しくなり、閉店してしまうケースもあります。

飲食店が人手不足に陥る5つの理由は?

対策や閉店後の売却について解説

世界情勢の影響を受けやすい

飲食店は感染症の流行による人流の変化や、世界情勢による物価の高騰などの影響を受けやすい業種です。とくに、2020年から流行した新型コロナウイルスの影響で、営業時間の短縮や人数制限などの制約を受け、売上が激減する飲食店が増加しました。

また、円安や物価の高騰による光熱費・食材費の負担も、飲食店経営には大きな打撃です。その一方で、簡単にメニューの価格転嫁は難しいため、経費ばかりが増え利益率の低下が起こります。

移転するタイミングややり方が悪い

売上や集客アップを見越した店舗移転がうまくいかないケースも、閉店に追い込まれてしまう理由のひとつです。

近隣に大型の商業施設や人気の飲食店ができたことで業績が悪化し、移転を考える経営者の方もいます。店舗移転は集客を増やす可能性がある反面、常連客やメインのターゲット層を失うリスクも存在。さらに、飲食店の移転には、新規の賃貸契約や荷物の運搬などさまざまな経費が必要です。

移転を決断するタイミングややり方を間違えると、手元の資金が底をつき倒産に至る場合があります。移転のタイミングの判断は慎重に行いましょう。

飲食店経営者の年齢層が高い

飲食店経営者の高齢化や健康面の問題を理由に、やむなく閉店に追い込まれるケースも理由として挙げられます。

厚生労働省の「平成25年度生活衛生関係営業経営実態調査」から、一般食堂と料理店それぞれの経営者は、60歳以上の割合が半数を超える状況であるとわかりました。後継者のいない飲食店も3〜4割を占めています。経営の存続が厳しく、やむなく閉店するケースも多いでしょう。

飲食業界の廃業率

| 飲食業の廃業率は5.6%(宿泊業も含む) |

中小企業庁の調査(※)によると、宿泊業を含む飲食業の廃業率はすべての業種の中でもっとも高い5.6%を記録。一般的に、1年以内に約30%、10年以内に約90%の飲食店が廃業に追い込まれてしまうといわれています。

飲食店経営では、人手不足や世界情勢の影響を受けやすいなど多くの課題があります。安定・継続した経営は非常に大変です。さまざまな課題があることが、飲食店の廃業率が高い理由として考えられるでしょう。

また、飲食業・宿泊業の開業率は、17.0%と業種別の中で圧倒的に高いです。入れ替わりが活発な業界であることが、調査結果から読み取れます。

中小企業庁「2022年版 小規模企業白書(HTML版)

第2節中小企業・小規模事業者の現状 第1-1-37図「業種別の開廃業率」

飲食店業界の廃業率が高いのはなぜ?

今後の経営見通しや廃業の流れまでこちらで解説

飲食店が潰れる前兆はあるのか

閉店に追い込まれそうな飲食店には、いくつか共通点が存在します。とくに、スタッフの表情や態度、メニュー数の変化、集客状況などに前兆があらわれる傾向に。以下のチェックポイントに当てはまるものがないか、自店の状況を確認しておきましょう。

| 【チェックポイント】 □ 料理の提供時間がかかりすぎている □ メニュー数が減った □ 衛生管理が行き届いていない □ キャンペーンや割引の回数が多い、内容が更新されていない □ スタッフが頻繁に入れ替わる □ お客様の顔ぶれが固定してきている □ 来店客数が減少している |

料理の提供時間やメニューの数、衛生管理はお客様の満足度に直結。これらの状況が悪化すると、顧客離れを起こします。

また、Webサイトや看板などに記載の情報は、常に最新の状態にしておくことが大切です。更新頻度や運用ルールを決めないと、お客様に混乱を与えたり不信に思われたりするきっかけになるでしょう。

より安定して長く営業を続けるには、常連客だけでなく、新規のお客様を呼び込むことを忘れてはいけません。

飲食店が潰れる前兆とは?

9つの前兆と対策を経営者向けに詳しく解説!

飲食店が閉店しないようにするには

飲食店の閉店を回避するには、経営状況に合わせた解決策の実施が必要です。閉店に追い込まれる理由を理解したうえで、収支管理の徹底やQSCの向上などできる対策から始めましょう。

飲食店経営は厳しい?

原因から立て直す方法・最終的な解決策はこちらで解説

収支管理を徹底して経費を抑える

売上低下による資金繰り悪化を招かないために、収入と支出を正しく把握・管理しましょう。現在の収支状況を把握したうえで、原材料費や人件費など削減できるポイントがないか検討します。

ただし、人件費を削りすぎると、従業員満足度低下の原因に。直接的に人件費を削減するのではなく、オペレーションの見直しやマニュアル化を行い、業務の効率化を目指しましょう。

また、家賃や水道光熱費などの固定費が高い場合、利益率の改善に限界があります。とくに家賃が高い場合は、安い立地への移転も視野に入れるのがおすすめです。

飲食店の原価率の平均はどのくらい?

原価率を下げるコツはこちら

QSCを向上させる

QSCとは、Quality(品質)、Service(接客の質)、Cleanliness(店内の清潔さ)の頭文字を取った言葉です。飲食店経営における大事な指標であり、どれかひとつでも欠けると、良質な飲食店として成り立たなくなってしまいます。

QSCを向上させるためには、作業のマニュアル化やチェックシートの作成、業務手順の統一化などを行うことが効果的。ルールを作ることで、新人・ベテランに関わらず、一定基準のサービスを提供できるようになります。

また、施策に効果が出ているか判断するために、顧客アンケートを実施しましょう。顧客の声を集めることで、改善ポイントの把握や新しいニーズの発掘につながります。より自店の強みを活かすサービスの提供に役立てられるでしょう。

QSCとは?飲食店経営者が押さえておきたい経営の基本について

詳しくはこちら

継続的に販促活動を行う

開店当初は積極的にお店を宣伝していても、次第にしなくなってしまう飲食店は多く存在します。流行や顧客の趣向は変わりやすいため、常に最新のニーズやトレンドを的確に把握し、時代に合うサービス・情報の展開が重要です。自店のターゲット層に合わせた方法で、積極的な販促活動を行いましょう。

また、新メニューや新サービスの開発も重要です。SNSなどを活用してこまめに情報を更新し、ターゲット層の認知度向上を目指しましょう。認知度が上がれば、新規顧客の獲得にもつながります。

業態や業種を変えてみる

世間の情勢や顧客のニーズに合わせて、お店の業態や業種を変えたり、サービスを始めたりするのも閉店を防ぐには有効的です。

昨今は、コロナ禍でリモートワークの増加などライフスタイルが変化。飲食業に求められるニーズにも変化が見られ、とくにテイクアウトやデリバリーの需要が増えています。

この傾向は数値としても現れており、新サービスとしてテイクアウトを始めた事業者は5割近くに、デリバリーを始めた事業者は約2割に上っています(※)。

飲食店の閉店になかなか踏み切れないときは

業績が悪くても、事業への愛着などから閉店を踏み切れない経営者も一定数います。なかなか閉店を決断できない場合は、店舗の移転を検討するのがおすすめです。場所や内装の変化によるブランドイメージを刷新でき、経営状況を改善できる場合があります。

閉店にかかるコストが気になる場合は、「居抜き売却」を活用しましょう。

飲食店を店舗移転する際の5つの流れ!

必要な費用や手続き・成功のポイントも解説

居抜き売却なら「店舗買取り.com」がおすすめ!

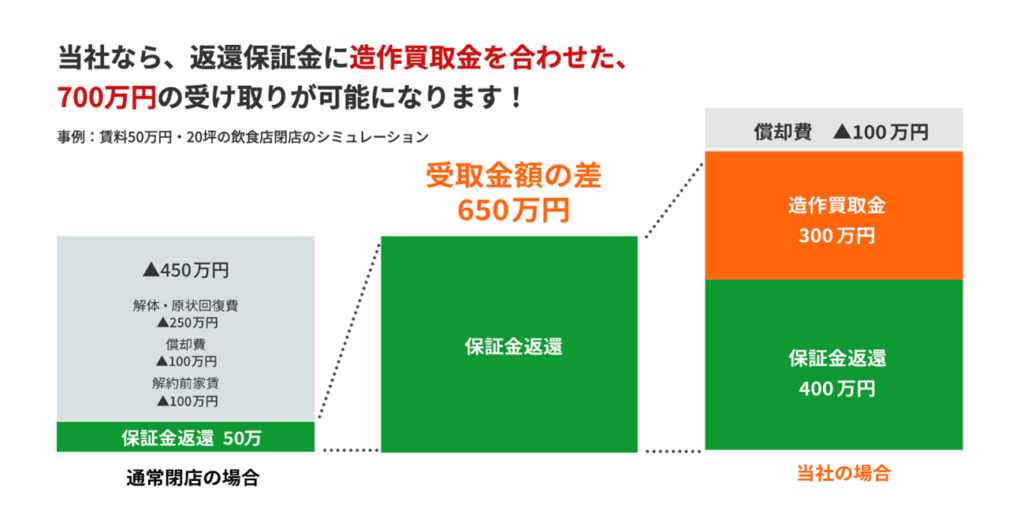

居抜き売却とは、簡単にいえば「店舗の看板を変えれば、明日からでも別の飲食店を営業できる状態」で店舗を売却すること。飲食店内の内装や厨房機器、設備などをそのまま残して売却します。

居抜き売却では通常必要な、原状回復工事の実施が不要です。工事費用や厨房機器などの撤去にかかる費用を削減可能。閉店日ギリギリまで営業できるため、利益の確保も目指せます。

居抜き売却を行う場合は、専門的な知識が必要です。売却に関わる手続きや交渉などサポートしてくれる、「店舗買取り.com」の利用をぜひご検討ください。

| 【店舗買取り.comがおすすめの理由】 ・業界初「売却手数料0円」で利用できる ・テナント貸主と直接交渉して負担を軽減できる ・オーナー様の希望に合わせた売却先を見つけてくれる |

店舗買取り.comでは、「原状回復義務」など、閉店時に必要な申請や手続きをテナント貸主と直接やりとりして交渉を行います。そのため、居抜き売却に詳しくない飲食店オーナー様でも、円滑に手続きを進めることが可能です。

売却手数料0円で利用できるのも、支持されるポイントのひとつ。居抜き物件の売却に必要な「造作譲渡契約書」の作成もサポートします。

また、「居抜き店舗.com」も合わせて運営しているため、売却先を見つける際も心強い味方です。できる限り早く、高価格で飲食店舗を売却したいオーナー様は、ぜひご相談ください。

飲食店の閉店理由は多数!居抜き売却での店舗移転で経営改善を目指そう

飲食店が閉店に追い込まれる理由は、業績不振や人手不足、世界情勢や経営者の年齢・健康面の問題などさまざま。閉店を回避し、安定した経営を長く続けていくためには、収支管理の徹底やQSCの向上、時代やニーズに合わせた販促活動など、適切な対応が必要です。

さまざまな策を講じても解決しない場合は、居抜き売却による閉店や店舗移転も検討してみましょう。

居抜き売却を行う際は、専門業者に依頼するのがおすすめ。「店舗買取り.com」では、飲食店舗の売却・撤退・閉店などを一貫してサポートしています。業界初の「売却手数料0円」で利用可能。コストをできる限り抑えて、早期に店舗を売却したいオーナー様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

新着記事

飲食店の譲渡・売却とは?経営権、物件の譲渡、流れや成功のポイントも解説

- 店舗売却マニュアル

【居抜き売却の徹底ガイド】2026年最新!賢く閉店できるおすすめサービスとは?

- 店舗売却マニュアル

【飲食店向け】居抜きとスケルトンの違いはどこ?物件をお得に売却!

- 店舗売却マニュアル

飲食店の家賃滞納はどうなる?3カ月で強制退去?リスクと対処法を徹底解説

- 店舗売却マニュアル

譲渡と売買の違いは?必要な税金・手続きや賢く売却する方法を解説

- 店舗売却マニュアル

ランキング

飲食店「閉店のお知らせ」例文をご紹介!書くべき内容や告知方法も併せて解説

- 店舗売却マニュアル

飲食店業界の廃業率が高いのはなぜ?今後の経営見通しや廃業の流れついても解説

- 店舗売却マニュアル

QSCとは?飲食店経営者が押さえておきたい経営の基本や考え方を徹底調査!

- 店舗売却マニュアル

飲食店を店舗移転する際の5つの流れ!必要な費用や手続き・成功のポイントも解説

- 店舗売却マニュアル

飲食店の居抜き売却の方法とは?店舗を売却するメリットや実際の流れを解説!

- 店舗売却マニュアル

お問い合わせ

お問い合わせ