飲食店の撤退に必要な手続きは?かかる費用や負担を減らす方法をご紹介

後継者不足や資金繰りの悪化など、ときに飲食店から撤退せざるを得ない状況が発生します。そんなときでも経営者なら、手続きや費用がどれくらいかかるのかなど、撤退に必要なことはしっかりと把握をしておくとよいでしょう。本記事では、万が一の場合に関する基礎知識や、費用負担を減らす方法について解説します。

飲食店の撤退の種類

| 事業譲渡 | 事業をそのまま別の経営者に譲る方法 |

| 資産売却 | 事業に使っていた資産を売却する方法 |

| 解散 | 事業を完全に終了し、店舗の撤退を行う方法 |

飲食店の撤退には、事業譲渡、資産売却、解散の3つの方法があります。「事業譲渡」とは、自分が経営の立場から退き、資金力や経営手腕のある第3者にオーナー事業を引き継ぐ方法です。また、持っている資産を他社に売却し、資産を確保する方法は「資産売却」といいます。

3つ目の「解散」は、事業・店舗ともにすべてを終了することを指します。1番費用や時間がかかり、手続きも大変な方法です。「解散」する場合は、借りていた店舗の原状回復工事、もしくは居抜き物件として希望する新しいオーナーへ譲渡といった手続きを行います。

飲食店の撤退費用を軽減できる「店舗買取り.com」の居抜き売却はこちら

飲食店を撤退する際にやることは?

飲食店を撤退する際には、店舗の貸主への解約予告や、顧客・取引先への閉店告知、書類や契約の手続き、原状回復工事などさまざまな作業があることをご存じでしょうか。それぞれの手続きについて、以下に詳しく解説します。

1.貸主への解約申し出

飲食店の閉店を決断したら、店舗の貸主へ解約の申し出をおこないます。貸主への通知は、解約の2〜6カ月前に行うのが一般的です。

個別の案件ごとの詳細は、賃貸契約書に明記されているため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。商業施設などに入るテナントの場合、空きスペースができると施設全体のイメージが悪くなるため、解約に関して厳しいルールが設けられている場合があります。

また、解約を通知してから撤退する日までは、「解約予告期間」と呼び、家賃が必要となることも覚えておきましょう。

| 【やることチェックリスト】 ☑️ 賃貸借契約書に従って、物件の貸主に契約の解約を通知する |

2.閉店の告知

まずは、従業員に閉店の告知を行います。従業員へは閉店・撤退する旨を雇用契約が終了する30日以上前に通知しましょう。30日を過ぎると、「解約予告手当」の支払いが必要になるため、注意しましょう。法的には以上のルールですが、従業員の再就職などを考えると通知はなるべく早いほうが得策といえます。また、従業員への告知が済んだあとに、顧客や取引先への連絡も大切です。

| 【やることチェックリスト】 ☑️従業員、取引先、顧客に対して閉店の告知を行う ☑️従業員に対しては、雇用契約が終了する30日以上前に通知を行う |

3.行政への書類手続き

店舗を撤退する際には、行政機関への申請や届け出が必要です。開業時に必要であった書類を見返し、廃業時の手続きを確認してください。すべての飲食店で必要になる手続きと、サービスや業務内容によって手続きの有無が分かれるものがあります。また、書類により手続きを行う行政機関が異なるため、手続きには時間がかかることも念頭において行動してください。主に必要な手続きは、以下の通りです。

【手続きが必要な書類一覧】

| 書類の名称 | 提出先 |

| 廃業届 飲食店営業許可証(返納) | 保健所 |

| 個人事業の開業・廃業等届出書 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 所得税の青色申告の取りやめ届出書 事業廃止届出書 | 税務署 |

| 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 雇用保険適用事業所廃止届 | 日本年金機構 |

| 防火管理者選任(解任)届出書 | 消防署 |

| 廃止届出書 許可証の返納理由書 風俗営業許可書※ | 警察署 |

| 雇用保険適用事業所廃止届 雇用保険被保険者資格喪失届 雇用保険被保険者離職証明書 | 公安職業安定所 |

| 労働保険確定保険料申告書 | 労働基準監督署 |

| 【やることチェックリスト】 ☑️法令に従い、各行政機関へ閉店の手続きや申告を行う |

4.各契約の解約手続き

電気・ガス・水道などの各種契約の解約手続きも進めましょう。ガスなどは管理会社の立会いが必要となる場合があるため、余裕を持って手続きをするのがおすすめです。また、冷蔵庫や調理器具などリース品を利用している場合は、解約手続きと合わせてリース契約の残りの期間の料金を支払う必要もあります。リース品は基本的に次のオーナーに引き継ぎできないので、注意しましょう。

| 【やることチェックリスト】 ☑️電気、ガス、水道など各種契約の解約を行う ☑️リース品の返却を行う |

5.不要品の処分

鍋や調理器具、事務用品など不用品の処分を行いましょう。「造作譲渡」にて次のオーナーに引き継がない設備や什器は、自分で処分する必要があります。譲渡を行う際は、引き継ぐものと処分するものが混在しないように注意してください。また、不用品はリサイクルショップに持ち込めば現金化できる場合もあります。

| 【やることチェックリスト】 ☑️不用品の処分を行う ☑️造作譲渡がある場合は、不用品との仕分けを行う |

造作譲渡の意味やメリット・デメリット、売却時のポイントについてはこちら

6.原状回復工事

原状回復工事は、調理設備や内装を取り壊し、契約当初のスケルトンの状態に戻す作業です。撤退する日(引き渡し日)までに、工事〜片づけまでをすべて完了させる必要があります。また、施設によっては工事ができる時間帯や指定された業者が行う必要がある場合があるため、管理会社に確認を行いましょう。

| 【やることチェックリスト】 ☑️テナントのルールに従い、原状回復工事の依頼・作業を行う |

7.鍵の返却

各種手続き、不用品の廃棄、原状回復工事が終わると物件の引き渡しと合わせて、鍵の返却を行います。鍵を返却した後は、建物内に入ることは原則できないため、すべての手続をこの日までに終わらせましょう。原状回復工事などに問題がなければ、オーナーより保証金の返還が行われ、手続きが完了します。

| 【やることチェックリスト】 ☑️すべての手続が終了したら、鍵の返却を行う |

飲食店の撤退にかかる費用

| 【飲食店の撤退にかかる主な費用】 ・解約予告期間分の賃料 ・リース品の残額料金 ・不要品の処分費用 ・原状回復工事の費用 |

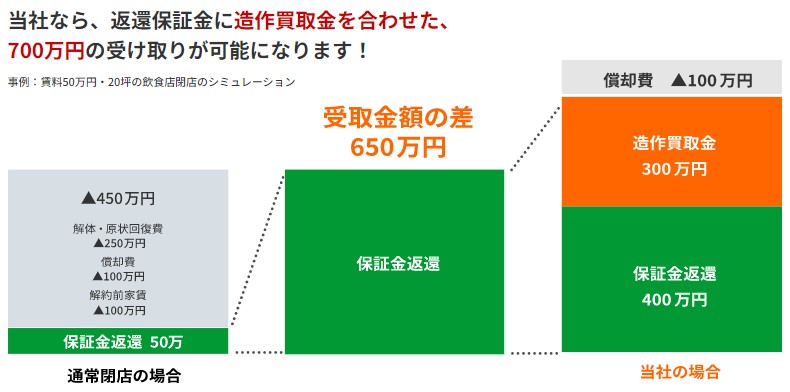

飲食店の撤退には、一般的に450万円ほどがかかるといわれています(※)。撤退費用は飲食店の規模や賃料により差が出るため、あくまで目安として捉えておくのがおすすめです。解約予告期間分の賃料や不要品の処分費用はもちろん、原状回復工事とさまざまなシーンで金銭的負担がかかります。あとから大きな出費が出てくるのを防ぐためにも、事前にしっかりと把握しておくことが大切です。

※賃料50万円、20坪の飲食店を例にシミュレーションした目安金額

飲食店の撤退費用を軽減できる「店舗買取り.com」の居抜き売却はこちら

飲食店の撤退費用や手続きの負担を減らすには?

| ・戦略的撤退を行う ・店舗を居抜き売却する |

撤退にかかる目安の費用はわかりましたが、では撤退の負担を少しでも軽くしたい場合はどうすればいいのでしょうか。ここでは費用や手続きの負担を軽減する方法を解説します。

戦略的撤退を行う

戦略的撤退とは、負担ができる限り少なく済むように撤退を進めることを指します。たとえば、最終日ギリギリまで営業を続け無収入の状態を少なくするのもその1つです。資産にゆとりがない状態になってから閉店・撤退を決断すると、より状況を苦しめる結果につながります。撤退する際にも費用や時間がかかることを踏まえ、早め早めの決断や手続きをすることが重要です。

店舗を居抜き売却する

店舗を売却する際に、店舗の内装や設備を残した状態にすることを「居抜き売却」といいます。原状回復工事が必要ないため、撤退に必要な費用・時間の軽減が可能です。また、店舗の清潔感や設備などによって資産価値が付き、高値で売却ができる場合もあります。居抜き売却を検討されるなら、各種サポートが充実な店舗売却の専門業者に任せるのもおすすめです。売却を検討される方は、ぜひ一度相談してみましょう。

職場の問題を解決する

人間関係のトラブルがある場合は、早急に解決方法を探りましょう。トラブルの多い職場で働きたいと思う人はいません。とくに少人数で働いている場合には、人間関係が致命傷となることもあります。

定期的にスタッフと面談をして職場環境についてヒアリングしたり、普段からお店の様子やスタッフ同士のやり取りを観察したりすることも大切です。あわせて、シフトが不公平になっていないか、キッチンとホールが円滑に回っているかなどもチェックしましょう。

飲食店の撤退にかかる負担を軽減!「店舗買取り.com」の居抜き売却

| 【店舗買取り.comがおすすめの理由】 ・業界初「売却手数料0円」で利用できる ・テナント貸主と直接交渉して負担を軽減できる ・オーナー様の希望に合わせた売却先を見つけてくれる |

店舗の売却を検討するなら、「店舗買取り.com」がおすすめ。「店舗買取り.com」は、飲食店の撤退にかかる負担を減らしたいオーナー様の強い味方です。飲食店の居抜き買取りの実績が豊富で、売却手数料は0円で利用できます。「店舗買取り.com」なら、居抜き売却の撤退時にかかる「解約前家賃」、「解体・原状回復工事費」を削減したり、不要にしたりすることも夢ではありません。

また、店舗オーナーとの「原状回復義務」など必要なやり取りをサポートするサービスも充実。造作譲渡に関しても、「造作譲渡契約書」の作成や造作の買取りも実施しています。

そのうえ、売却だけにとどまらず、出店希望者80,000人超えの「居抜き店舗.com」も運営しているため、理想的な買い手を探してくれるのも強みの1つです。

飲食店の撤退や閉店に関するQ&A

Q.飲食店の閉店・撤退を回避するには?

| A. 経営状況を回復させるための対策を打ちましょう。 |

閉店や撤退を回避するためには、経営状況の回復を目指すことが重要です。経営状態が回復すれば自身で営業を続けることはもちろん、後継者不足で他社に売却する場合も、よりよい条件で交渉ができる可能があります。無駄な支出の見直しや経費削減といった、できることから取り組んでいきましょう。

飲食店経営が厳しいといわれる原因や立て直すための方法についてはこちら

Q.飲食店の撤退を決める基準は?

| A.自分で基準やルールを決め、その基準を下回るかどうかで判断しましょう。 |

経営者なら、「一定の状況が続いたら閉店・撤退を決める」といった自分自身の中でルールを決めることが重要です。一般的に、撤退の明確な基準はありません。たとえば、損益分岐点を下回る売上が半年以上続いた、お客様が1人も来ない「ノーゲス」の日が続いている、人気メニューの売れ行きが悪くなったなどは考えられる基準の1つです。

Q.飲食店を撤退するタイミングが遅いとどうなる?

| A. 負債の増加により、自己破産も視野に入れなければならなくなります。 |

撤退のタイミングを見誤ると、負債の増加による自己破産など今以上に状況が悪くなる場合があります。撤退を決めた後にも、原状回復工事やさまざまな手続きにお金が必要です。資金がゼロになる前に、撤退にかかる費用や時間を逆算し、撤退に耐えうる資金確保やスケジュール管理を行いましょう。

Q.飲食店の撤退完了までにかかる時間は?

| A. 一般的に2〜6カ月程度かかります。 |

飲食店の撤退にかかる時間は、2〜6カ月程度が目安です。契約の解約通知は、撤退する日の2〜6カ月前に行い、その後、原状回復工事が入ります。原状回復工事は店舗の規模にもよりますが、数日〜数週間の時間が必要です。テナントによっては、原状回復工事が不要の場合もあるため貸主に詳細を確認しましょう。

飲食店の撤退を考えるなら、「店舗買取り.com」を活用しよう

飲食店の撤退には、さまざまな手続きや費用が必要です。手続きに漏れがあると、予期せずトラブルや追加費用がかかってしまう恐れもあります。飲食店の撤退を考え始めたら、必要な手続きや費用を事前に確認し、新たなスタートを切れるように準備をしましょう。

もし撤退時の手続きに不安があったり、少しでも費用を削減し、よりよい売却先を探したりするなら専門業者の「店舗買取り.com」を利用するのがおすすめです。

業界初の「売却手数料0円」で、売却・撤退・閉店など一連の手続きをサポートしてくれます。また事業撤退に関する、経営者からのさまざまな相談も受け付けています。

飲食店の撤退をお考えの方、コストをできる限り抑えて、早期に店舗を売却したいオーナー様はぜひ気軽に「店舗買取り.com」に相談をしてください。

新着記事

譲渡と売買の違いは?必要な税金・手続きや賢く売却する方法を解説

- 店舗売却マニュアル

イニシャルコストの意味とは?ランニングコストとの違いや抑える方法を分かりやすく解説 !

- 店舗売却マニュアル

飲食店の適切な原価率は30%?業態別ランキングと利益を最大化する5つの改善策

- 店舗売却マニュアル

オフィス・事務所の移転はどう進める?オフィス移転のやることリストを紹介

- 店舗売却マニュアル

オフィス移転の費用や相場は?内訳や目安、費用を抑える「居抜き退去」を解説

- 店舗売却マニュアル

ランキング

飲食店「閉店のお知らせ」例文をご紹介!書くべき内容や告知方法も併せて解説

- 店舗売却マニュアル

飲食店業界の廃業率が高いのはなぜ?今後の経営見通しや廃業の流れついても解説

- 店舗売却マニュアル

QSCとは?飲食店経営者が押さえておきたい経営の基本や考え方を徹底調査!

- 店舗売却マニュアル

飲食店を店舗移転する際の5つの流れ!必要な費用や手続き・成功のポイントも解説

- 店舗売却マニュアル

飲食店の居抜き売却の方法とは?店舗を売却するメリットや実際の流れを解説!

- 店舗売却マニュアル

お問い合わせ

お問い合わせ